多くの企業で導入されている「行動評価」。

チームへの貢献姿勢、周囲との協調性、主体性やコミュニケーション力など、定性的な要素を評価軸に据えた制度です。こうした評価制度は、組織として大切にしたい価値観や文化を伝えるツールとして、一定の役割を果たしてきました。しかし現場では今、こんな声が聞こえてきます。

「何を意識すれば評価されるのかが分かりづらい」

「結局、上司の主観で決まってしまう」

評価項目は立派でも、運用現場では曖昧さが残り、フィードバックも表面的なものにとどまりがちです。「どう動けばよいか」ではなく、「どう見えるか」を意識した立ち回りが横行すれば、健全な成長の土台も揺らいでしまいます。

評価制度が本来の目的を果たすためには、あいまいな“理想の行動像”を追いかけるのではなく、スキルや成果といった、より具体的で納得性の高い基準への転換が求められているのではないでしょうか。

◆ なぜ、行動評価は多くの企業で導入されているのか

行動評価が多くの企業で導入されてきた背景には、日本特有の雇用慣行や、時代ごとの人事の考え方の変化があります。

高度経済成長期以降、終身雇用や年功序列を前提とした人事制度が主流となる中で、短期的な成果だけでなく、仕事への取り組み方や周囲との協調といった「姿勢」や「プロセス」を評価する考え方が広がっていきました。何を成し遂げたかだけでなく、どのように仕事と向き合っているかを重視する風土が、組織に根づいていったといえるでしょう。

そうした中で、行動評価は“目に見える行動”に焦点をあてる点でも注目されました。意欲や態度といった内面的な要素に比べて、行動は観察しやすく、記録にも残しやすいことから、情意評価のように曖昧になりがちな項目よりも、可視化しやすいという利点がありました。

さらに1990年代以降には、成果を上げている人材の行動特性を分析する「コンピテンシー理論」が注目され、そうした行動をモデル化して評価や育成に活かそうとする取り組みも広がっていきました。加えて、成果の定量化が難しい職種や業務においても活用しやすい仕組みであったことから、行動評価は多くの企業に受け入れられていったと考えられます。

ただし、制度としての合理性がある一方で、現場での運用においては「うまく機能していない」「納得感を持てない」といった声が徐々に聞かれるようになっています。

次に、そのような行動評価に対する不満の実態について整理してみましょう。

◆ 行動評価への不満

行動評価に対する不満は、大きく二つに集約されます。

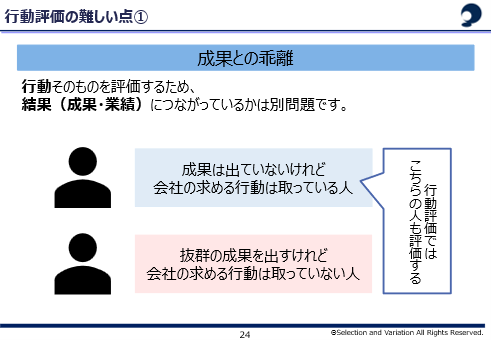

一つ目は、「評価された行動が、必ずしも成果に結びつかない」という点です。

行動評価では、主体性や協調性、積極的な姿勢など、組織として望ましいとされる行動が定義されますが、それが実際の業績や成果にどう貢献したかが不明確なまま評価されてしまうことがあります。結果として、「評価のための行動」が目的化し、実質的な成果に結びつかないパフォーマンスが高く評価されるといった、本末転倒な状況が生まれかねません。

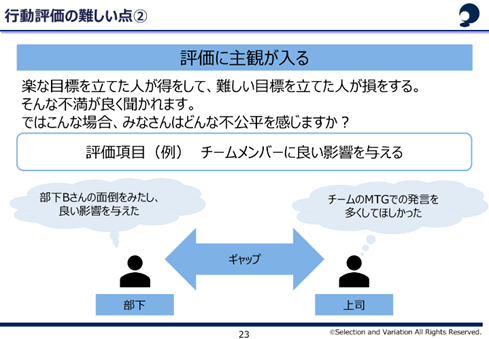

二つ目は、「評価者と被評価者の間で、評価基準の認識にずれが生じやすい」という点です。

たとえば「チームメンバーによい影響を与える」といった抽象的な評価項目があった場合、被評価者は「自らの知見を積極的に共有した」と捉えていても、評価者は「周囲を鼓舞する姿勢が足りない」と見るかもしれません。このような認識のズレが積み重なると、被評価者の納得感は失われ、評価結果に対する不信感につながります。

こうした行動評価への違和感や運用上の課題を受けて、近年では評価基準をスキルや成果といった、より具体的で客観性の高い要素にシフトさせようとする動きが広がりつつあります。

成果に直結する能力や専門性を明確に定義し、それに基づいて評価・育成・配置を行うことで、評価者と被評価者の間にある「解釈のズレ」を最小化できるほか、本人にとっても自身の成長課題が可視化され、納得感あるキャリア形成が可能になります。

また、ジョブ型雇用やリスキリングへの関心が高まる中で、「何ができるか」「どんな成果を出せるか」という視点に立った評価基準の重要性が、これまで以上に増してきているといえるでしょう。

では、成果に基づく評価とは、具体的にどのような考え方に立脚しているのでしょうか。

◆ 成果重視の評価基準への転換

行動評価が直面している課題を乗り越えるために、近年多くの企業で注目されているのがスキルや成果を基軸とした評価です。評価の目的を「誰がどんな行動をしたか」から「何ができるようになり、どんな価値を生み出したか」へとシフトさせることで、より具体的で納得感のある基準を設けることが可能になります。

スキルや成果に基づく評価は、単に“数字で測る”ことを意味するものではありません。むしろ、職務ごとに求められるアウトプットや役割期待を明確にし、それを達成するために必要な能力を定義するプロセスそのものが重要です。これにより、評価者と被評価者の間で「何を目指すべきか」「どこを伸ばすべきか」という共通認識が生まれます。

たとえば事務職であれば、成果は「正確さ」や「業務改善への貢献」「他部門への支援の質」など、日常業務を安定的に支える行動結果として可視化できます。営業職であれば、「売上」や「顧客維持率」のような成果指標に加え、再現性のある提案力や問題解決スキルが評価の対象となるでしょう。

つまり、成果重視の基準づくりとは、職務ごとに成果を定義し、その成果を生む力を特定することにほかなりません。まずは職務ごとの成果の定義からはじめていきましょう

◆おわりに

行動評価は、日本企業が大切にしてきた「人を育てる」文化の象徴でもあります。

その背景には、協調や努力を重んじる価値観、そして個々の行動を通じて組織の一体感をつくるという考え方がありました。しかし、働き方が多様化し、成果の出し方も人によって異なるいま、「何をすれば評価されるのか」が見えづらい制度は、むしろ人の意欲を削いでしまう恐れがあります。これからの評価制度に求められるのは、「何を成し遂げたか」だけでなく、「どんな力で成果を生み出したのか」を明確にすることです。

行動評価の良さを残しながらも、スキルや成果という具体的な基準で対話できる仕組みに変えていくことで、評価はもっと健全で前向きなものになるはずです。

評価制度の目的は、優劣をつけることではなく、成長の方向を共有すること。

その原点に立ち返りながら、「納得して働ける評価」を一歩ずつつくっていくことが、これからの人事に求められているのではないでしょうか。