現状維持思考からの打破。人事制度と人材育成の改革を通して、業績向上、離職率の低減、従業員のモチベーション向上を実現。

管理職の意識変革によって、イノベーションが起こる組織を目指す。

日本電通株式会社様

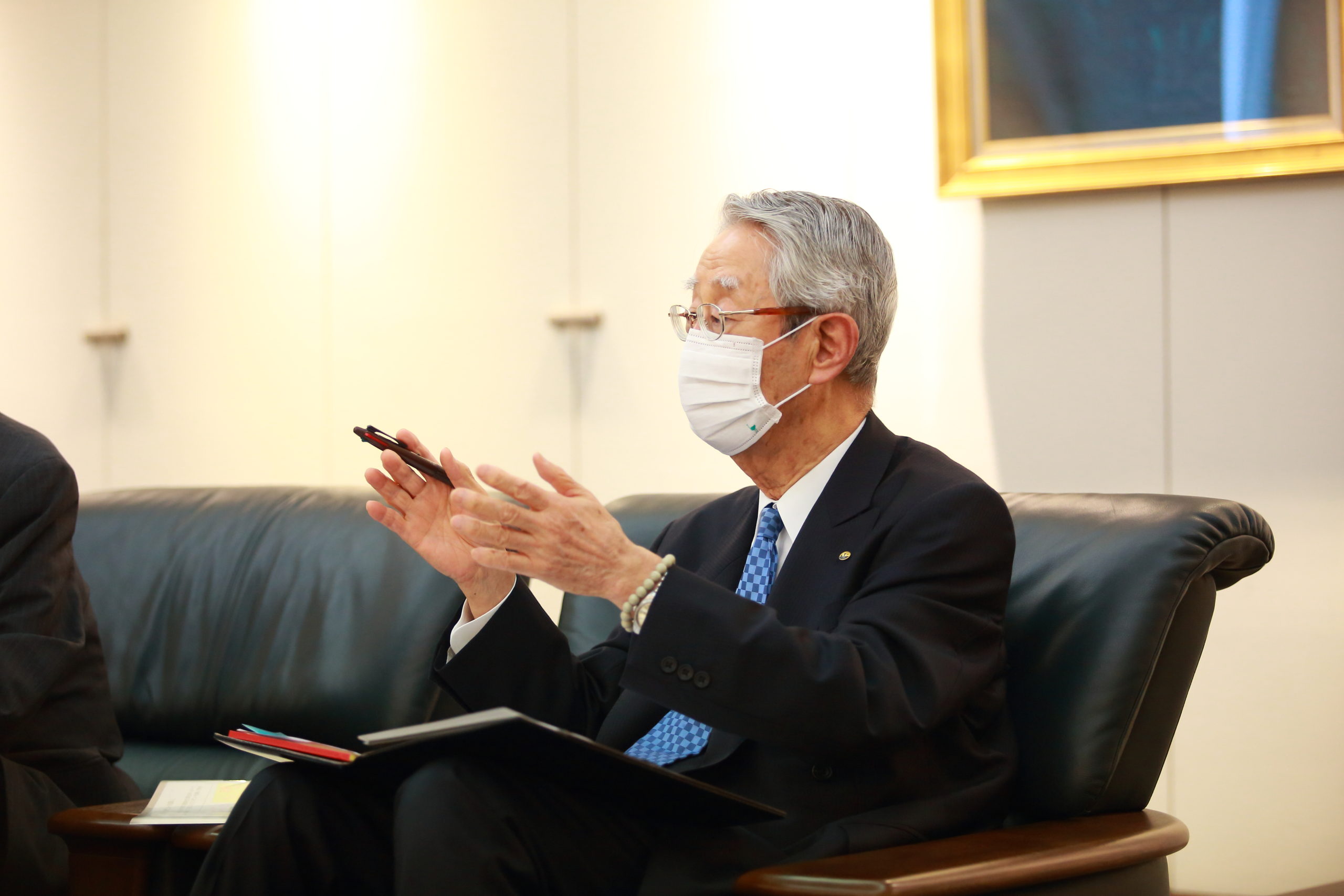

2018年に協和エクシオグループの一員になるなど大きな環境変化を経ながらイノベーションを起こすための改革を進める過程にはどのような背景があったのか。たしかな技術や伝統を守りながらも次の時代を見据えた変革について、代表取締役会長の上敏郎氏と取締役常務執行役員の北爪誠氏に話を聞いた。

現状維持志向を打破する制度を作りたかった

——2017年当時、人事制度を改革されたのはどのような背景からでしょうか?

上氏:

以前から社内にマネジメントスクールがあり、人事担当者が毎年繰り返し研修してきましたが、毎年同じことをしているとの声が上がりました。それを変えるために新しいマネジメントスクールを作り3期続けましたが、内容が踏襲されている部分もあったため、もっとダイナミックな改革の必要性を感じていました。

そんなときにセレクションアンドバリエーションの平康さんと出会い、人事制度と人材育成の双方を改革することで、社内でイノベーションが起きてほしいと思いました。

——特に人事制度の中で課題だと思われていたのはどういった点でしょうか?

上氏:

当時、業績も経営も安定している中、現状維持志向の社員が増えていた事は事実です。

そのような中、仕事の内容と処遇のアンマッチがおきていたり、評価と処遇についてもアンマッチがおきているなど、業績が安定しているがゆえに発生してくる問題がみえたのです。従業員に生まれる不満はそこからだと思っていたのですが、実は「人事制度そのものにやりがいを見いだせていないのでは」と現場を回りながら感じました。

だから社員の満足度を上げ、やりがいのある会社にしたいとセレクションアンドバリエーションにお願いしました。

働いた結果が正しく評価され、処遇に反映される制度を作って欲しい、と。

——実際に制度改定されて3年間運用のご支援をさせて頂きましたが、結果はいかがでしたか?

上氏:

期待できる制度はできあがったと思っています。

ただ、3年が過ぎたとはいえ、スタートして第一コーナーを回った感じです。

これからがこの制度の真骨頂ではないでしょうか。

運用する中で、社員のモチベーションが向上するようにさらにブラッシュアップしていきたいと思っています。

新しいことにチャレンジする人材の育成を目指して

——エンゲージメント調査を制度開始時と改定2年後に行いましたが、比較してみると良い結果が出ていると感じます。

北爪氏:

調査結果は明らかに右肩上がりで、予想を超える意識の変化が出てきています。 また世代交代も進み、多くの中堅層が理事、執行役員として活躍してくれています。

上氏:

ただ油断はできません。

会社にフォローの風が吹いている状態でこの制度がスタートしているということもあるかもしれませんが、今後逆風が吹いたときが勝負です。

年功序列で等級が決まっていた部分もあったけれど、それはどんどん薄れていくでしょう。

期待した役割を果たせなければ現状よりも下がることも伝えています。

これからは学歴や社歴だけでなく、将来どういう職につくか、新しい制度の方針にのっとった、あるべき方法で評価し、等級を決めていくことになります。

——制度改定後3年間に渡って幹部教育研修を続けてきましたが、効果は感じておられますか。

上氏:

研修を始めてみると我々も「ほー!」と思わずうなずくような内容だったので、子会社にも参加を呼びかけました。

以前だったら忙しいことなどを理由に参加率が低かったのですが、今回の研修は出席率が非常にいい。

出席したら、知識や人脈の面などで得すると判断しているからでしょう。

——最初に受講された方がその後活躍されて、ああなりたいと思う方が増えて広がっていったのかなと感じています。

執行役員や取締役クラスに対して「さらに何を学ぶべきか」「どう進むべきか」を伝える研修体制はあまり世の中にありません。

我々はその部分をサポートさせていただき、イノベーションを起こせる組織になるための一助になればと思います。

上氏:

もしかするとどんな会社にでも通用するような幹部教育の方法があるのかもしれません。

でも、私は他社と同じにはしたくない。

それではイノベーションは実現せず、成長もしません。

だから、我が社独自の研修システムは予算を割いてでもやっていく必要があります。

弊社が通信建設やIT業界の中でどうあるべきかだけでなく、それ以外の業界で次の市場を見つけないといけない。

それは何か、を考えることを当初から目的の一つに据えています。

中期計画を掘り下げたり、新しい事業を作ったりしてもいい。

いまはみんな実務中心になっているが、どんどん新しいことにチャレンジする会社になってほしいと思います。

——とにかく新しくチャレンジし、うまくいけばそのまま進めて、ダメならやめればいいという考え方ですよね。

上氏:

そうです。

いまはそのもっと手前の話になるかもしれないけれど、「副業解禁の制度を作れ」とも指示しています。

社員にはどんどん新しいことをやってもらいたい。

意欲が継続する秘訣はナッジメールにあり⁉

——ここまでお付き合いさせていただいていますが、改めてお聞きします。色々なコンサルティング会社がある中、弊社を選んで頂いた理由は何でしょうか?

上氏:

1つは当時会社として制度をどう変えるべきか、悩みぬいていたことが起因します。

そのときに紹介していただいた平康さんの第一印象で「いけそうだな」と(笑)。

最初は不安もありましたが、実際の制度改定のミーティングを続けてみると納得できました。

その後の研修に立ち会っていく中で、頼んでよかった、と確信に変わりました。

受講生の雰囲気が変わってきたことが見て取れましたから。

さらに、2018年を境に離職率が下がったことも継続してお願いしている理由です。

社員の意欲が高まったことが影響していると思います。

——弊社の制度改革、そして研修の導入前後で、従業員の方々の変化を感じられることはありますか?

上氏:

今までの研修では、勉強はその時だけ。

次の研修までの間は何もしない。

でもセレクションアンドバリエーションはメールを駆使して質問や情報を送ってくれるから、社員も絶え間なく課題に取り組める。

彼らに油断や怠惰の気持ちを持たせなかった(笑)。

メールの質問に答えていくとスキルアップできると社員は感じているようです。

だから、業務が忙しくてもメールに対応し、研修も休んでいないのだと思います。

——それは弊社で商標登録もしているナッジメールですね。研修の内容を自然に復習できるよう、毎週メールでちょっとした質問を送っています。 研修の中でも復習の重要性はお話しているので、社員の方々も「無視できない」となったのでしょう。

上氏:

思い返してみれば、研修実施当初は、事業部ごとに「そこまでいらない」「この部分はつけくわえて」など色々な意見もありました。

しかし、どの事業部でも同じように一定レベルまで成長しないとだめだろうという考えのもと意識改革を進めてきました。

最初は「自分の事業部には関係ない」と参加意識が低かった社員もいたようですが、継続する中で、全員が積極的に取り組んできたと感じます。

——ありがとうございます。御社での研修がうまくいった要因の一つに、研修を受けて成長した人に相応の役割を与えたり、出世させたりしたことが大きいと考えています。 その実行力が御社の強さだと思います。

未知の分野へ進出できるか?カギは人材のバリエーション

——今後は主軸の通信建設やITに特化しない新しいビジネスモデルを作っていく方向性だと思うのですが、どのようなビジョンをお持ちですか?

上氏:

イノベーションを起こせる人材を本気で作っていきたいですね。

上司の言う通りに動く人ばかりではいけない。

そういう人が増えてくると前例を踏襲しがちになる。

「前回はこうやっていました」という声がまかり通る会社になってしまってはだめなのです。

もっと尖った人が出てきて、正統派を継ぐ人もいて、タイプの違う人たちが一緒になってイノベーションを起こしたいですね。

——最後になりますが、弊社へのご感想をお願いします。

上氏:

人事制度を作っていくには定評がある会社と聞いていて、実際制度を作る部分では大いに貢献していただきました。

また、幹部教育においても、弊社の状況に合わせた柔軟かつ実効性の高い取り組みを進めていただきました。

ただそれだけじゃなく人事に関わるところは全てご相談できる会社だと思うので、何を投げても受けてもらえるコンサルティング会社として今後も期待しています。

北爪氏:

私たちが「こういうことを弊社でやりたい」と話すと「それだったらこういう例があります」と即座に答えてくれるのがありがたいです。

いろんな会社の支援をされているご経験あってのことだと思います。

他社のことをインターネットで調べることはできますが、経験を元に生の意見として「こういう工夫でこう変わりますよ」と教えていただいて助かっています。今後もよろしくお願いします。

——ありがとうございます。イノベーションを成し遂げ、次の50年、100年を歩める企業となるようこれからもサポートさせていただきます。

※所属・肩書等は 取材当時のものを記載しております。

- 企業名

- 日本電通株式会社

- 発足

- 昭和22年10月22日

- 資本金

- 14億9,393万円

- 社員数

- 日本電通グループ 約900名 / 単独 453名

- 事業内容

- 電設建設、システムソリューション、CATV事業