人事評価制度の本質

人材育成と組織成果創出のためのコミュニケーションインフラ

評価制度を、単純な報酬決定ルールとして考えていませんか?

だとしたらもったいない話です。

1900年代初頭にフォードの工場で生まれ、1950年代からピーター・ドラッカーにより改良され、多くの先進企業の成長を実現してきた評価制度の本質はマネジメントそのものです。

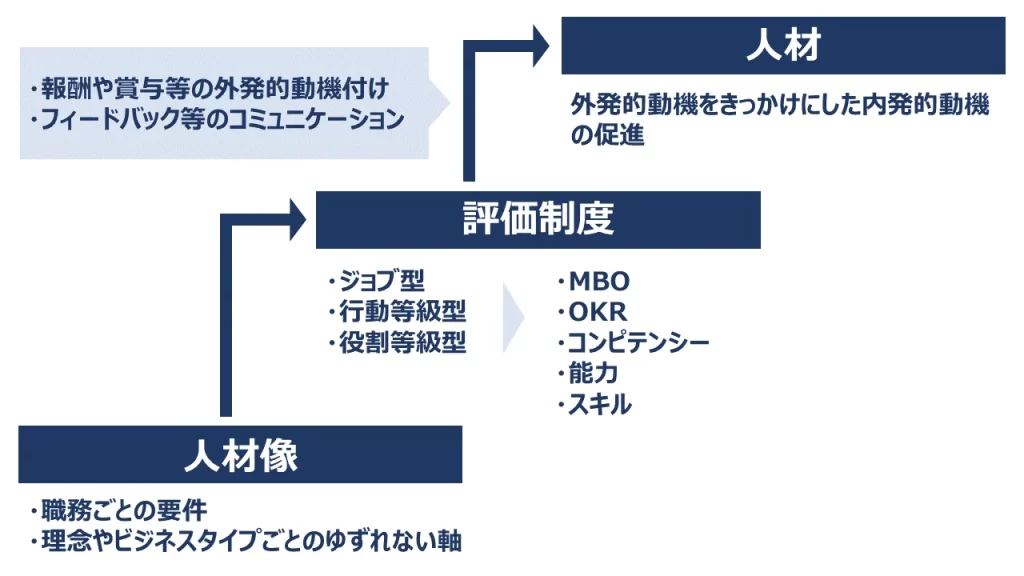

それは「人材を育成しながら、組織としての成果を生み出す手段」です。

セレクションアンドバリエーションによる人事評価制度設計は、評価基準の設計や報酬反映ルールにとどまりません。

活躍してほしい人材から具体化した行動基準、成果基準に基づき、従業員一人一人が成長と成果創出を実現するためのコミュニケーションルールとして設定します。

コミュニケーションの軸となるマネジャーの教育も徹底し、部下の育成を実現しながら、組織としての成果を生み出せる管理職を育ててゆきます。

「残業が多くて作業が非効率」

「言われたことはきっちりやるが、創意工夫がない」

「指示待ち人材が多くて、提案してこない」

そんな組織の状態を改善するためには、信賞必罰のような報酬との関わりだけでなく、そもそも何を期待しているのかという会社からのメッセージをしっかり示すことが重要です。

そのために、人事戦略に基づいた、人事評価制度を活用してください。

人事評価制度の仕組みはこちら:基礎知識1-1.人事評価制度とは

人事評価制度改革の際によくうかがうお悩み

「今の制度は、考え方はしっかりしているけれど、複雑すぎる」

「制度の理解が進まず、運用面で問題がある」

そんな使い勝手に際してのお悩みをうかがうことが増えました。

人事評価制度についての書籍が書店に並び、ネットで検索すればあるべき方法論がいくらでも出てきます。

けれども、いざ自社に適用してみるとどうもうまくいかない。

その原因は、評価をする側、そして評価される側の心理にまで踏み込んだ運用設計がされていないためです。

自社のビジネスに適した評価基準は職務なのか行動なのか役割なのか。

従業員たちが理解しやすい評価項目の定義はどういうものか。

管理職と一般社員とでどのような評価基準の違いを設定すればよいのか。

評価項目の数はどれくらいが妥当なのか。

評価する側、評価される側双方が理解して使いやすい仕組みが必要です。

また、こんなお悩みも聞きます。

絶対評価にすべきなのか、相対評価にすべきなのか。

評価結果は本人にフィードバックすべきなのか。

どこまで制度を公表すればよいのか。

前年評価と今年の評価のバランスをとるべきなのか。

報酬などに反映し、来年以降も活躍してもらうための運用面もしっかり検討しなければいけません。

セレクションアンドバリエーションによる人事評価制度設計のポイント

シンプルな制度

評価定義の記述内容、評価項目数、評価シートの見せ方など、複雑なマニュアルがなくても運用が可能な仕組みとして構築します。

納得性の確保

上司からの評価といえども、それが低い評価だとすれば、納得できる人は多くはありません。それでも結果に納得して、気づきに変えてもらうために、年間を通じた上司と部下とのコミュニケーションプロセスをしっかり設計します。

成果や業績と連動

コストとしての人件費を適切に管理するためにも、業績との連動性は欠かせません。一人一人の業務と業績との関連性が見えづらい管理部門などについても、全社業績や営業部門との関わりから、指標を設定することが可能です。

ハード・ソフトそれぞれの移行に対応する制度移行

短い期間で新たな制度に移行するハード・ランディングと、数年をかけて段階的に移行するソフト・ランディング、両方のニーズに対応します。

社内浸透、定着に向けた導入後フォロー

期初、期中、期末それぞれのタイミングにあわせた評価者教育に加え、評価結果分布の確認などの人事部門支援、経営層判断への助言など、丁寧なフォローメニューをご用意しています。

ステークホルダー特性にあわせたプロジェクト推進

人事評価制度に大きく関わるステークホルダー(利害関係者)には、一般社員や管理職だけでなく、経営層及び株主があります。

それぞれのステークホルダーが企業に求める成果は連動しつつも、ギャップを見せることがあります。

私たちは優先すべきステークホルダーニーズにあわせたプロジェクト運営を進めます。

株主

支配株主によって経営の方向性は大きく変わります。典型的には、オーナーシップの在り方により3つの方向性が考えられます。

・成長を重視する市場経営

・リターンを重視する投資家的経営

・存続を重視するオーナー経営

これらの方向性に応じて、制度改定のゴールが変わってきます。

経営層

支配株主を兼ねる経営層とそうでない場合とで、経営層の考え方は異なることが多いようです。

特に支配株主でない経営層の場合には、株主に代表される外部ステークホルダーや社内の役員層などに対しての説明責任を重視する傾向があります。その際には人事改革においてもおのずと、説明性を重視した検討を行う必要があります。

一方で支配株主であるオーナー経営層の場合には、彼らが目指すゴールを意識した制度設計が重要な要素となります。

人事部門

人事部門に企画機能が整備されているかどうかで、検討プロジェクトの在り方が変わります。

大企業のように人事企画の専任者が存在する場合には、検討課題を明確にしたうえでコンサルタントとのディスカッションを繰り返す進め方が有効です。

労務機能(勤怠管理や給与計算)や採用機能に特化した人事部門の場合には、事業責任者や経営層を巻き込んだプロジェクトにすることで、コンサルタントによる意思決定者の教育も兼ねた進め方が有効です。

管理職

管理職層の問題意識の在り方によって、プロジェクト開始時点での参画割合を検討します。

管理職層が経営に対する意識が高く、会社の将来について深く考えている場合には、プロジェクト開始時点でのヒアリングをしっかり行い、意向を検討に反映します。また、検討途中での議論内容を開示し、あらためて意見を確認します。

管理職が、現状の成果創出に力を注いでいる場合には、定量アンケートを取ることで意見を確認し、変革について賛同いただけるよう、社内広報を進めます。

一般社員

組合が存在する場合には、組合への情報提供をしっかり行うことで、労使一体となった検討が可能です。

組合が存在しない場合には、管理職同様に広く定量アンケートを取るなど意見を確認します。

また、エンゲージメントサーベイを行い、会社への期待と満足度を定量的に把握します。

人事評価制度設計の4ステップ

4ステップでの人事評価制度設計により、制度改定の目的が達成されやすくなります。

第1ステップ「グランドデザイン」

・人事制度分析

現在の人事制度理念/制度詳細/キャリアモデル など

・人的資本分析

組織構造/従業員報酬/従業員動態 など

・ステークホルダー意向確認

経営層インタビュー/キーパーソンインタビュー/エンゲージメントサーベイ など

・課題特定

・対応策概要検討⇒人事戦略としてまとめ

第2ステップ「詳細設計」

・等級制度設計

求める人材像の具体化/等級軸検討/等級定義/昇格・降格基準 など

・報酬制度設計

月例給与/賞与/諸手当/福利厚生 など

※退職金は別途プロジェクトにて検討

・評価制度設計

行動・能力評価基準/業績評価基準/各制度運用プロセス など

・移行設計

現在者移行設計/調整対応整備/制度承認/説明会開催

第3ステップ「社内浸透」

・説明会開催

・移行時点評価者教育

第4ステップ「運用支援」

・継続的評価者教育

・運用結果確認

・制度微修正対応 など

人事制度設計について

ジョブ型人事設計

必要なポストを洗い出して、適切な人材配置の実現が求め、抽出されたポストに職務評価を行い、ジョブサイズを決定する人事制度設計。

詳細はこちら:ジョブ型人事制度設計

行動等級型人事制度設計

定量分析を駆使して、経営層と現場のギャップを生じさせないように評価項目を設定した、使いやすく浸透しやすい人事制度設計。

詳細はこちら:行動等級型人事制度設計

役割等級型人事制度設計

年功的要素を排除しながら必要なポストを割り出し、人件費を最適化・必要なポストに適切な人材を配置する人事制度設計。

詳細はこちら:役割等級型人事制度設計